5

„Bei der Figur handelt es sich um eine

Fischwerkerin. Sie sieht lebensecht aus

und steht bei uns im Museum an einem

Arbeitstisch und dreht Rollmöpse“, informiert

Jenny Sarrazin, die die Besucher

der Sonderausstellung natürlich auch

mit der Historie der Fischverarbeitung

vertraut machen möchte. Es war für die

Fischfrauen nämlich keine leichte Arbeit,

das gilt besonders für die Zeitspanne vor

dem Ersten Weltkrieg.

In „Windstärke 10“ erfahren interessierte

Besucher viele Details über die Arbeitsbedingungen

in der Fischindustrie. Wie

lange musste eine Fischwerkerin damals

arbeiten, um sich beispielsweise ein paar

neue Schuhe leisten zu können? Auch

das Frauenwohnheim im Elfenweg, wo

viele „Fischfrauen“ ihr Zuhause hatten,

wird im Modell gezeigt. Seinerzeit ging es

noch hoch moralisch zu, Männerbesuch

im Wohnheim war den Frauen strikt untersagt.

Außerdem wird über einige bekannte Firmen

wie „Nordsee“ und „Seeadler“ berichtet.

Ein genauer Blick hinter die Kulissen

macht zudem deutlich, wie sich mit den

Jahren die Hygienestandards in den Unternehmen

verändert haben.

„Wir wollen den Besuchern der Ausstellung

zeigen, dass man in Cuxhaven nicht

nur gut Fisch essen kann. Hier sind nach

wie vor viele international agierende

Firmen ansässig, die jungen Menschen

durchaus auch berufliche Perspektiven zu

bieten haben. Zum Beispiel die Fischvermarktung

ist ein sehr interessantes Feld“,

sagt Jenny Sarrazin und schlägt damit ein

modernes Kapitel in der Fischverarbeitung

Cuxhavens auf.

Fischwerbung anno dazumal

Ende der 1940er-Jahre, die Lebensmittelknappheit

ging gerade zu Ende, wurde es

schwieriger, die Verbraucher für Fisch zu

begeistern. Deshalb wurde im Jahr 1949

die „Deutsche Fischwerbung“ ins Leben

gerufen. Sie sollte helfen, Fisch als ein

modernes, attraktives Lebensmittel auf

dem Markt zu etablieren. Dies gelang: Der

pro Kopf- und Jahres-Verbrauch für Fisch

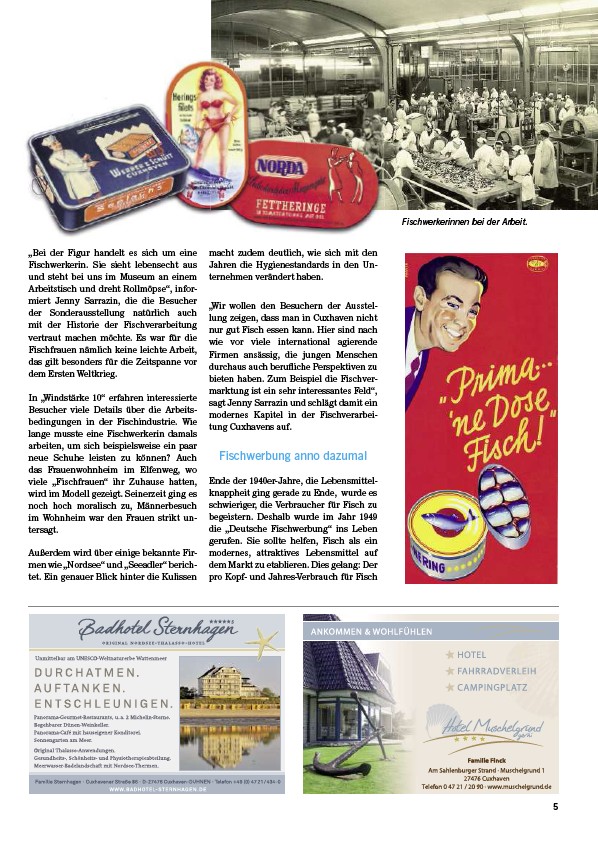

Fischwerkerinnen bei der Arbeit.