17

Jahren immer wieder beschäftigt hatte

– die „Menschen im Raum“. Es gibt eine

so betitelte Federzeichnung von 1960, die

mit nur wenigen Strichen auf das Thema

verweist. Wie auch die in jenen Jahren immer

wieder entstehenden kleinformatigen,

zartgliedrig-durchscheinenden Bronze-

Figurengruppen.

Als Bildhauer, als Schöpfer großformatiger

Plastiken, vor allem aber zahlreicher

Porträtbüsten ist Franz Rotter in Cuxhaven

vielerorts präsent. Als die Nachkriegsjahre

den 1910 im ungarischen Komorn

geborenen Sohn eines k.u.k. Oberleutnants

an die Elbmündung spülten, hatte

er Studenten- wie Professorenjahre an der

Kunstgewerbeschule Prag und Jahre als

freischaffender Künstler hinter sich, auch

Jahre in Internierungslagern der Tschechoslowakei.

Rotter gehörte zu denen,

deren Leben von Flucht und Vertreibung

geprägt war und die sich in den 1950er-

/60er-Jahren für die Sache der Vertriebenen

einsetzten. Franz Rotters Idee, den

aus ihrer sudetendeutschen, schlesischen

und ostpreußischen Heimat vertriebenen

Künstlern mit ihren Familien Ferien am

Wasser zu ermöglichen, führte sehr bald

zur Gründung des Ateliers der Esslinger

Künstlergilde. Zuerst in einer ehemaligen

Marinebaracke am Fort Kugelbake untergebracht,

wechselte es später ans Ende

der Strandstraße und schließlich unters

Dach der Lesehalle in Duhnen. Zahlreiche

Künstlerinnen und Künstler, viele

bald berühmt gewordene, waren dort für

einige Wochen zu Gast. Als Dank an die

Stadt – auch das eine Idee Franz Rotters

– überließen sie ihr eine Arbeit. Sie sollte

den städtischen Kunstbesitz vermehren

und letztlich zu einer städtischen Galerie

führen, worauf immer noch gewartet wird.

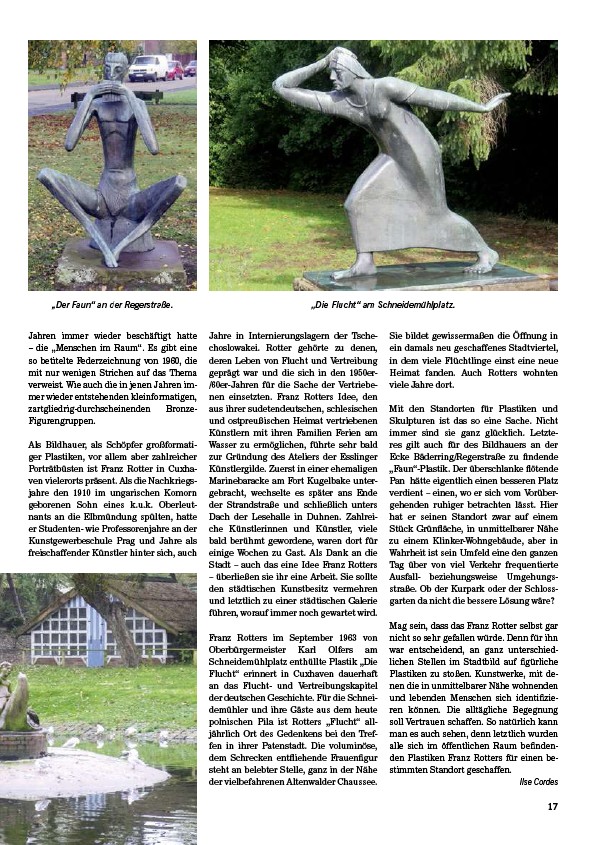

Franz Rotters im September 1963 von

Oberbürgermeister Karl Olfers am

Schneidemühlplatz enthüllte Plastik „Die

Flucht“ erinnert in Cuxhaven dauerhaft

an das Flucht- und Vertreibungskapitel

der deutschen Geschichte. Für die Schneidemühler

und ihre Gäste aus dem heute

polnischen Pila ist Rotters „Flucht“ alljährlich

Ort des Gedenkens bei den Treffen

in ihrer Patenstadt. Die voluminöse,

dem Schrecken entfliehende Frauenfigur

steht an belebter Stelle, ganz in der Nähe

der vielbefahrenen Altenwalder Chaussee.

Sie bildet gewissermaßen die Öffnung in

ein damals neu geschaffenes Stadtviertel,

in dem viele Flüchtlinge einst eine neue

Heimat fanden. Auch Rotters wohnten

viele Jahre dort.

Mit den Standorten für Plastiken und

Skulpturen ist das so eine Sache. Nicht

immer sind sie ganz glücklich. Letzteres

gilt auch für des Bildhauers an der

Ecke Bäderring/Regerstraße zu findende

„Faun“-Plastik. Der überschlanke flötende

Pan hätte eigentlich einen besseren Platz

verdient – einen, wo er sich vom Vorübergehenden

ruhiger betrachten lässt. Hier

hat er seinen Standort zwar auf einem

Stück Grünfläche, in unmittelbarer Nähe

zu einem Klinker-Wohngebäude, aber in

Wahrheit ist sein Umfeld eine den ganzen

Tag über von viel Verkehr frequentierte

Ausfall- beziehungsweise Umgehungsstraße.

Ob der Kurpark oder der Schlossgarten

da nicht die bessere Lösung wäre?

Mag sein, dass das Franz Rotter selbst gar

nicht so sehr gefallen würde. Denn für ihn

war entscheidend, an ganz unterschiedlichen

Stellen im Stadtbild auf figürliche

Plastiken zu stoßen. Kunstwerke, mit denen

die in unmittelbarer Nähe wohnenden

und lebenden Menschen sich identifizieren

können. Die alltägliche Begegnung

soll Vertrauen schaffen. So natürlich kann

man es auch sehen, denn letztlich wurden

alle sich im öffentlichen Raum befindenden

Plastiken Franz Rotters für einen bestimmten

Standort geschaffen.

Ilse Cordes

„Der Faun“ an der Regerstraße. „Die Flucht“ am Schneidemühlplatz.