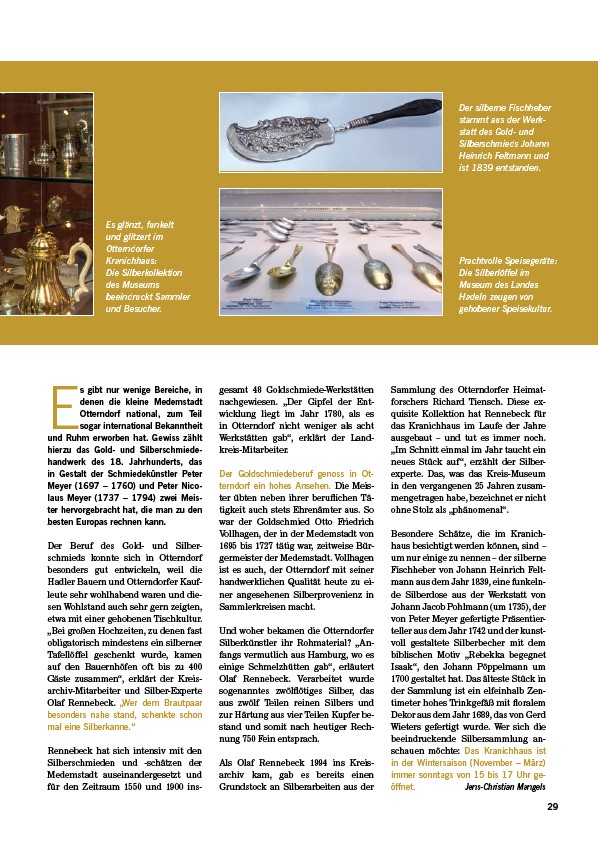

Prachtvolle Speisegeräte:

Die Silberlöffel im

Museum des Landes

Hadeln zeugen von

gehobener Speisekultur.

29

Es glänzt, funkelt

und glitzert im

Otterndorfer

Kranichhaus:

Die Silberkollektion

des Museums

beeindruckt Sammler

und Besucher.

Der silberne Fischheber

stammt aus der Werkstatt

des Gold- und

Silberschmieds Johann

Heinrich Feltmann und

ist 1839 entstanden.

Es gibt nur wenige Bereiche, in

denen die kleine Medemstadt

Otterndorf national, zum Teil

sogar international Bekanntheit

und Ruhm erworben hat. Gewiss zählt

hierzu das Gold- und Silberschmiedehandwerk

des 18. Jahrhunderts, das

in Gestalt der Schmiedekünstler Peter

Meyer (1697 – 1760) und Peter Nicolaus

Meyer (1737 – 1794) zwei Meister

hervorgebracht hat, die man zu den

besten Europas rechnen kann.

Der Beruf des Gold- und Silberschmieds

konnte sich in Otterndorf

besonders gut entwickeln, weil die

Hadler Bauern und Otterndorfer Kaufleute

sehr wohlhabend waren und diesen

Wohlstand auch sehr gern zeigten,

etwa mit einer gehobenen Tischkultur.

„Bei großen Hochzeiten, zu denen fast

obligatorisch mindestens ein silberner

Tafellöffel geschenkt wurde, kamen

auf den Bauernhöfen oft bis zu 400

Gäste zusammen“, erklärt der Kreisarchiv

Mitarbeiter und Silber-Experte

Olaf Rennebeck. „Wer dem Brautpaar

besonders nahe stand, schenkte schon

mal eine Silberkanne.“

Rennebeck hat sich intensiv mit den

Silberschmieden und -schätzen der

Medemstadt auseinandergesetzt und

für den Zeitraum 1550 und 1900 insgesamt

48 Goldschmiede-Werkstätten

nachgewiesen. „Der Gipfel der Entwicklung

liegt im Jahr 1780, als es

in Otterndorf nicht weniger als acht

Werkstätten gab“, erklärt der Landkreis

Mitarbeiter.

Der Goldschmiedeberuf genoss in Otterndorf

ein hohes Ansehen. Die Meister

übten neben ihrer beruflichen Tätigkeit

auch stets Ehrenämter aus. So

war der Goldschmied Otto Friedrich

Vollhagen, der in der Medemstadt von

1695 bis 1727 tätig war, zeitweise Bürgermeister

der Medemstadt. Vollhagen

ist es auch, der Otterndorf mit seiner

handwerklichen Qualität heute zu einer

angesehenen Silberprovenienz in

Sammlerkreisen macht.

Und woher bekamen die Otterndorfer

Silberkünstler ihr Rohmaterial? „Anfangs

vermutlich aus Hamburg, wo es

einige Schmelzhütten gab“, erläutert

Olaf Rennebeck. Verarbeitet wurde

sogenanntes zwölflötiges Silber, das

aus zwölf Teilen reinen Silbers und

zur Härtung aus vier Teilen Kupfer bestand

und somit nach heutiger Rechnung

750 Fein entsprach.

Als Olaf Rennebeck 1994 ins Kreisarchiv

kam, gab es bereits einen

Grundstock an Silberarbeiten aus der

Sammlung des Otterndorfer Heimatforschers

Richard Tiensch. Diese exquisite

Kollektion hat Rennebeck für

das Kranichhaus im Laufe der Jahre

ausgebaut – und tut es immer noch.

„Im Schnitt einmal im Jahr taucht ein

neues Stück auf“, erzählt der Silberexperte.

Das, was das Kreis-Museum

in den vergangenen 25 Jahren zusammengetragen

habe, bezeichnet er nicht

ohne Stolz als „phänomenal“.

Besondere Schätze, die im Kranichhaus

besichtigt werden können, sind –

um nur einige zu nennen – der silberne

Fischheber von Johann Heinrich Feltmann

aus dem Jahr 1839, eine funkelnde

Silberdose aus der Werkstatt von

Johann Jacob Pohlmann (um 1735), der

von Peter Meyer gefertigte Präsentierteller

aus dem Jahr 1742 und der kunstvoll

gestaltete Silberbecher mit dem

biblischen Motiv „Rebekka begegnet

Isaak“, den Johann Pöppelmann um

1700 gestaltet hat. Das älteste Stück in

der Sammlung ist ein elfeinhalb Zentimeter

hohes Trinkgefäß mit floralem

Dekor aus dem Jahr 1689, das von Gerd

Wieters gefertigt wurde. Wer sich die

beeindruckende Silbersammlung anschauen

möchte: Das Kranichhaus ist

in der Wintersaison (November – März)

immer sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Jens-Christian Mangels