Helgolands Ex-Bürgermeister erklärt das Cuxhavener Projekt künstliche Elbinsel

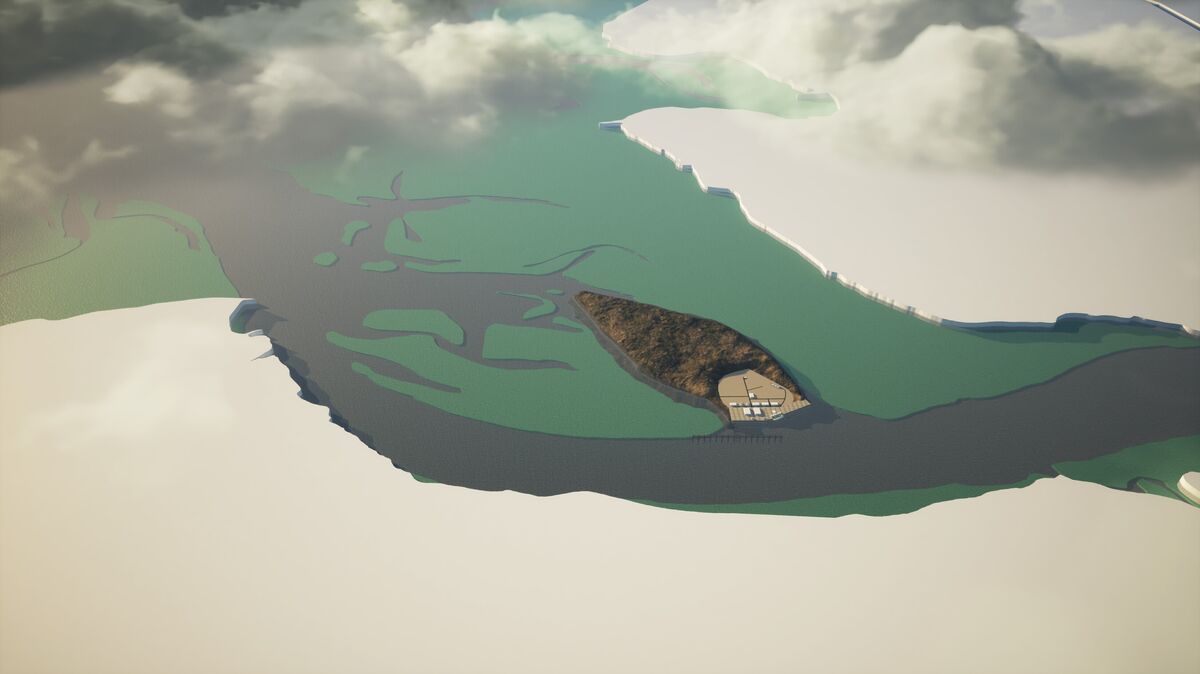

Jörg Singer, ehemaliger Bürgermeister der Insel Helgoland, stellt sich einer neuen Herausforderung. Er mischt beim Cuxhavener Projekt Elbstrominsel mit. Aus Baggerschlick soll vor Otterndorf in der Elbe eine künstliche Insel entstehen.

Herr Singer, eigentlich stehen Sie ja für Offshore-Dynamik und haben in ihrer Zeit als Bürgermeister auf Helgoland die Windbranche und den Aufbau der Parks auf hoher See positiv wohlwollend begleitet und sich mit AquaVentus für Forcierung der Erzeugung von grünem Wasserstoff auf See eingesetzt. Jetzt sind Sie mit Boot bei dem Projekt Elbstrominsel und damit nahe an die Küste gerückt. Welche Rolle nehmen Sie in der Initiative ein, wer sind Ihre Mitstreiter?

Manchmal sind es die gemeinsamen Herausforderungen, die einen zusammenbringen und innovativ werden lassen. In diesem Fall war es der Hamburger Hafenschlick. Seit über 30 Jahren ist diese Frage ungelöst und nervt die Anrainer mit Restrisiken für unsere Natur- und Tourismusregion. Gerade haben die Regierenden erneut beschlossen, für weitere zehn Jahre Sedimente aus der Elbe an der Tonne E3 zu verklappen. Als ehemaliger Helgoländer Bürgermeister und Vorstand der Insel- und Hallig-Konferenz war ich es damals im Amt, wie viele andere, es irgendwann Leid, auf meinen Forderungen sitzen zu bleiben. Cuxhaven und Helgoland verbindet sehr Vieles. Neben dem Tourismus setzen sich beide für die Erneuerbaren Energien ein. So kamen Marc Itgen, führender Kopf der Wirtschaftsförderung in Cuxhaven, IHK-Vizepräsident Lutz Machulez-Helberg und ich zusammen mit der Idee, die Elbschlickfrage möglichst nachhaltig zu lösen.

Wie ist der Planungsstand?

Gerade sind wir in der Pionierphase und werben für diese Idee. Das Konzept wurde bereits von Masterstudierenden untersucht, verschiedene Szenarien wurden skizziert. Jetzt gehen wir mit Behörden und den Landesregierungen in die Gespräche. Die Elbstrominsel passt für mich als Helgoländer gut zu meinen Aufgaben bei AquaVentus. Beide Vorhaben bieten großes Potenzial für eine nachhaltige Zukunft und liegen in der Nordsee quasi vor meiner Haustür.

Ist solch ein Projekt besser in Landnähe zu betreiben als Offshore mitten im Meer?

Drei Faktoren spielen bei dieser Frage eine Rolle: Erstens die Physik: Meerestiefen, Wellenhöhen und die Strömung sind gewaltige Kostentreiber, wenn es um den Bau von künstlichen Strukturen im Meer geht. Zweitens die Nutzung: Was soll auf einer Insel passieren? Daraus leitet sich Drittens die Logistikfrage mit Wegstrecken oder eine möglichst Tiede-unabhängige Erreichbarkeit ab. An eine dänische künstliche Insel bei Wassertiefen von über 40 Metern kann ich nicht so recht glauben. Sie ist teuer und macht die Energie für uns als Importeure beziehungsweise Abnehmer nicht gerade bezahlbarer. Heute kosten 10 Meter Dorfgrenze einer Insel wie Helgoland rund 1 Million Euro, Tendenz steigend. In einer Flussuntiefe, die bei Ebbe fast trockenfällt, und der Gelder anstatt in Ausgleichsfonds oder Instandhaltungsbaggereien in reale Infrastrukturen fließen können, macht unsere künstliche Inselidee sehr viel mehr Sinn.

Wir sind zur Standortfrage offen in die ersten Überlegungen eingestiegen. Dabei haben wir in die Geschichte geschaut. Bereits vor 50 Jahren, zu Zeiten der ersten Ölkrise, entstand die Idee einer künstlichen Insel bei Scharhörn. "Keiner der großen deutschen Industrie-Unternehmer, der in die Zukunft investiert, kann an den Küsten vorbeischauen", zitierte damals "Die Zeit" einen norddeutschen Konzernlenker. Heute sehen wir wieder, wie unsere europäischen Nachbarn aus Dänemark und Belgien Energie-Inseln ins Meer bauen wollen. Da unsere Insel aus Baggergut aufgebaut werden soll, stand für uns das Optimum aus Wegstrecke und Erreichbarkeit im Vordergrund, denn das Material gibt es ja quasi für umsonst. Da das Gebiet der Medemrinne zudem flach ist, von Strömungen gut isoliert werden und gleichzeitig Tiefwasserhafenqualität bieten kann, spricht vieles für diese Lage.

Eine künstliche Insel aufgespült aus Schlick mitten in der Medemrinne der Elbe vor Otterndorf - welche Größendimensionen darf man sich vorstellen?

Wir haben Szenarien entwickelt, die vorsehen, auf einer Fläche von circa 20 Quadratkilometer am Rande des Elbfahrwassers aus Elbbaggergut eine Insel aufzuspülen, die der Natur und der Wirtschaft multifunktionale Nutzungen bietet. Unter anderem neben einem Energiehub für offshore erzeugten Strom und Wasserstoff kann die Insel auch als Transporthub oder eine Fläche für Ressourcen-Rückgewinnung im Industriemaßstab dienen. Wie das technisch funktionieren kann, machen uns die Niederländer vor. Bei Rotterdam sind riesige Flächen aus Baggergut geschaffen worden. Wichtig ist für uns, dass die Sedimente langfristig und sicher "eingelagert" werden. Und es geht umweltverträglich. In Schleswig-Holstein steht mitten im Naturschutzgebiet eine der großen deutschen Abwasser-Kläranlagen in Hetlingen bei Wedel auf einer Fläche, die vor über 50 Jahren mit Baggergut aus der Elbe aufgespült wurde. Wenn wir vor 20 Jahren gestartet wären, hätten wir bereits über 100 Fußballfelder.

Wie muss man sich das Konzept künstliche Energieinsel vorstellen?

Die Bundesregierung hat festgestellt, dass die bisherigen Kapazitäten an Erneuerbaren Energien nicht ausreichen, um unser Land zukünftig verlässlich und sicher zu versorgen. Allein der Ausbau der Offshorewindkraft soll sich bis 2030 - in nur sieben Jahren - versechsfachen! Hinzu kommt Grüner Wasserstoff, um insbesondere die Stahl- und chemische Grundstoffindustrie möglichst fossilfrei zu bekommen. Das hat dazu geführt, auch hierfür Nutzungsmöglichkeiten anzudenken. Für die ambitionierten Ziele der Bundesregierung braucht es Häfen, Lieferketten und Infrastrukturen. Unsere Elbstrominsel löst erstmal das Sedimentproblem, reduziert Schlicktransporte und spart Kosten in Millionenhöhe. Zur Frage der Nutzung müssen sich unsere Überlegungen und Vorschläge aber letztlich in die Rahmenbedingungen der Regierenden einpassen.

Ist denn die Wasserstoff-Forschung überhaupt schon ausgereift, für konkrete Umsetzungen derartiger Pläne - und muss nicht vielmehr parallel Forschung betrieben werden, um aus Erneuerbaren speicherbaren Wasserstoff zu gewinnen.

Wasserstoff kennen wir seit über 200 Jahren. Und die einzelnen Module und Produkte sind erprobt. Ein führendes Automobilunternehmen betreibt am Standort München seit über 30 Jahren eine Flotte mit wasserstoffgetriebenen "Siebenern". Grüner Wasserstoff wird jetzt so wichtig, weil er besonders gut die effektive Nutzung großer Mengen der schwankenden Solar- und Windenergie emissionsarm ermöglicht. Jetzt brauchen wir einen schnellen Hochlauf großskaliger Wasserstoff-Anlagen, hierfür sind eine industrienahe Forschung und Demonstrationsprojekte, wie sie von AquaVentus vorangetrieben werden, aber auch entsprechende Rahmenbedingungen notwendig. Hier hängen wir in Deutschland anderen Ländern hinterher. Jetzt ist die Zeit, bei der der Staat massiv und vor allem angebotsorientiert in moderne Infrastrukturen investieren sollte.

Und sind schon Meinungen von Wasserbauern sowie anderen Fachleuten eingeholt worden? Angedacht ist ja, anfallendes Baggergut aus der Elbe als Baumaterial für solch eine Insel einzusetzen.

Selbstverständlich. Regelmäßig tauschen wir uns mit Experten und Wasserbauingenieuren aus, die uns gewogen, aber kritisch über Schulter blicken. Technisch ist unser Konzept umsetzbar. Die größte Herausforderung ist - wie so oft - die Bürokratie. Denken wir nur an die A20. Allein, um einen neuen Fahrradweg zu bauen, braucht es nicht selten mehr als 15 Jahre. Daher wird es wichtig sein, unsere Arbeiten durch unabhängige Wissenschaftler fachlich zu begleiten, sodass eine stete unmittelbare Bewertung und Anpassung der Aktivitäten jederzeit möglich ist, um Zeit zu sparen.