Böse, witzig, zeitlos – Max und Moritz feiern Jubiläum

Max und Moritz sind frech, boshaft – und weltberühmt. Vor 160 Jahren schuf Wilhelm Busch die zwei Lausbuben, die mit ihren sieben bösen Streichen seit Generationen Kinder wie Erwachsene zum Lachen bringen. Am Ende erwischt man die beiden, sie landen in der Mühle, werden zu Körnern zermahlen und von Enten gefressen. Die Geschichte ist mit humorvollen, teils drastischen Illustrationen versehen, was die Frage aufwirft: Wieso fasziniert das Böse?

Die Streiche der beiden Lausbuben seien «nicht harmlos, sondern gehen bis hin zu Sabotage, Sprengstoffanschlag, Feuerlegung, Körperverletzung», sagt Alexander Košenina, Professor am Deutschen Seminar der Leibniz Universität Hannover und Experte für die deutsche Literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts. Wie in Heinrich Hoffmanns «Struwwelpeter» erscheine Kindern das Spiel mit Grenzverletzungen bei Max und Moritz reizvoll.

Germanist: «Kinder empfinden Lust am Verbotenen»

Košenina sagt: «Kinder empfinden Lust am Verbotenen, an Schadenfreude, am Bösen. Busch wusste das und entwickelte so etwas wie eine Abhärtungspädagogik.» Die «Impfung mit dem Bösen» soll demnach das gute und moralische Verhalten stärken. Die Opfer der beiden Protagonisten sind Erwachsene aus ihrem Dorf – etwa der strenge Lehrer Lämpel, dem sie Schießpulver in die Pfeife füllen oder der gutmütige Schneider Böck, den sie in den Bach stürzen lassen.

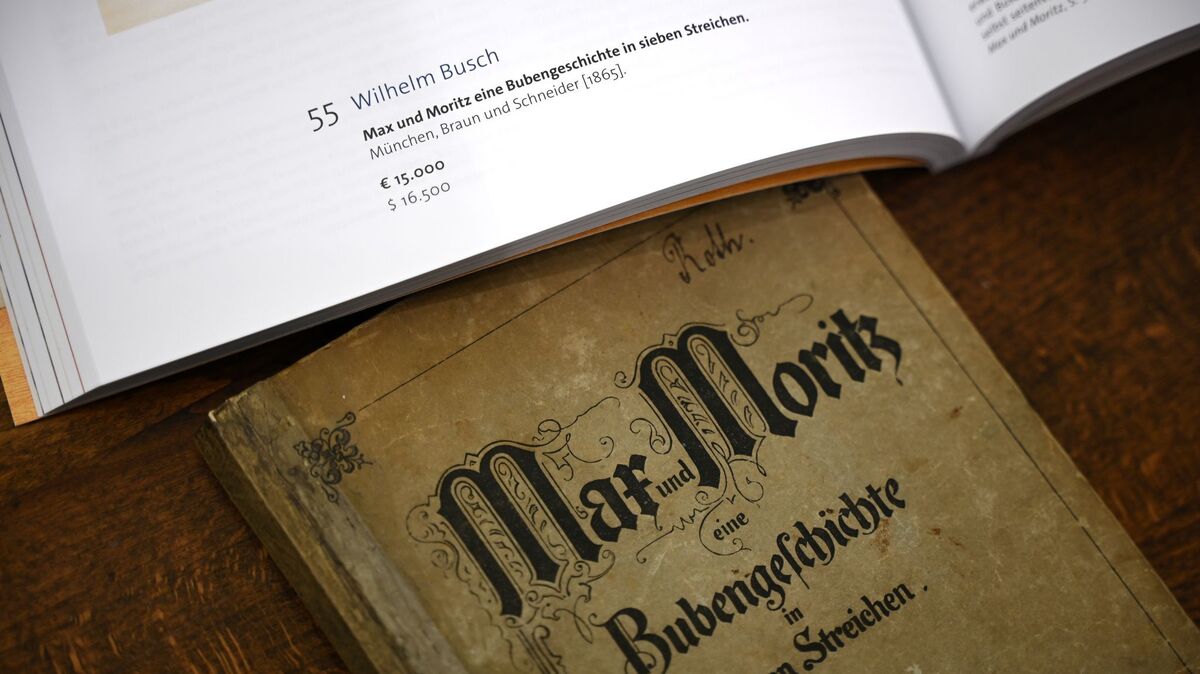

Die Bildergeschichte des humoristischen Dichters und Zeichners Busch ist ein Klassiker der Kinderliteratur. 400.000 Exemplare in deutscher Sprache waren nach Angaben des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover bis zu Buschs Tod 1908 bereits erschienen. Heute existieren demnach fast 300 Übersetzungen in fremde Sprachen und Dialekte.

Busch veröffentlichte «Max und Moritz» im Jahr 1865 – eine Zeit, in der strenge Erziehung und körperliche Züchtigung selbstverständlich waren. Am Ende der Erzählung werden die beiden Buben von einer Mühle zermalmt und an Enten verfüttert – eine grausame Strafe.

Busch: «Das Gute ist stets das Böse, was man lässt»

Das Böse spielt in Buschs Werk eine große Rolle. «Das Gute – dieser Satz steht fest – ist stets das Böse, was man lässt», schrieb der Humorist und Dichter. Oder: «Ein guter Mensch gibt gerne acht, ob auch der andre was Böses macht.» Eva Jandl-Jörg, Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums, sagt über Max und Moritz: «Es ist eine tolle, spannende Geschichte, die sich hochschaukelt über sieben Streiche und dann in massivem Mord endet.» Das begeistere die Menschen.

Busch habe Max und Moritz ‒ wie viele andere seiner Figuren ‒ nicht einfach nur als aufmüpfige Lausebengel mit blinder Zerstörungswut erschaffen, hieß es in einer Museumsmitteilung. «Sie treten vielmehr als kritische, chaotische Antagonisten zum bürgerlich-spießigen Zeitgeist auf, die den Status quo in Frage stellen und der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten.»

Museumsdirektorin: «Kein Unterschied zwischen Tier und Kind»

Busch selbst sei von den Erziehungspraktiken seiner Zeit geprägt worden. Er habe die im 18. und 19. Jahrhundert populäre, sogenannte Schwarze Pädagogik am eigenen Leib erfahren. Diese verstand körperliche Gewalt, Demütigungen und Einschüchterungen als legitime Erziehungspraktiken. Vor diesem Hintergrund bekommen seine Zeichnungen über Ungehorsam und Strafe eine biografische Tiefe.

Germanist und Literaturkritiker Košenina sagt: «Max und Moritz brechen aus den strengen Familienordnungen des 19. Jahrhunderts aus.» Es seien «Rebellionsversuche gegen väterliche Autorität, schulische Ordnung, unsoziales Klassenbewusstsein».

Laut Museumsdirektorin Jandl-Jörg war es damals üblich, «dass man Kinder geschlagen und gezüchtigt hat und es eigentlich keinen Unterschied gab zwischen Tier und Kind. Man hat die einfach dressiert und abgerichtet.» Heute sehe man Kinder hingegen als «Partner, als kleine Wesen, mit denen man sich beschäftigen und auseinandersetzen muss, und die auch die Möglichkeit haben müssen, ein bisschen dagegen zu sein und ein bisschen Widerstand zu leisten».

Ein Klassiker der deutschen Kinderliteratur

«Max und Moritz – Eine Bubengeschichte in sieben Streichen» gilt bis heute als eine der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugenderzählungen. Auch deshalb trägt das Deutsche Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover Wilhelm Buschs Namen. 160 Jahre nach ihrem Erscheinen widmet dieses Wilhelm-Busch-Museum den zwei berühmten Bengeln eine Ausstellung. Unter dem Titel «BÖSE?! Widerstand und Verbrechen – 160 Jahre Max und Moritz» läuft sie vom 27. September bis 8. Februar 2026.

Nach der Einschätzung von Museumsdirektorin Jandl-Jörg können Eltern, Lehrkräfte und Kinder auch heute noch viel aus «Max und Moritz» lernen. Dazu gehöre etwa ein «respektvoller Umgang auf Augenhöhe». Es brauche eine «starke, solidarische Gesellschaft, um den Bösen, die jetzt gerade ihr Unwesen treiben, weltweit Paroli zu bieten.»

Buschs Stammverlag führt keine aktuelle Ausgabe mehr

Ob sie nun Kinderbuchfiguren oder subversive Satiregestalten sind – Max und Moritz haben für ihre Fans ihre Wirkung bis heute nicht verloren. Doch nicht mehr überall ist der Kinderbuchklassiker verfügbar: Der Münchener Bassermann Verlag, dessen wohl bekanntester und wichtigster Autor Wilhelm Busch war, führt nach eigenen Angaben derzeit keine aktuelle Busch-Ausgabe mehr im Programm.