Odisheim: Der Kulturrevolutionär aus dem tiefen Moor

KREIS CUXHAVEN. Er war als ein Pionier der Popkritik in den 1960er-Jahren angetreten, schrieb als "Jonas Überohr" ebenso über die Rolling Stones wie über die angesagte Literatur dieser Ära.

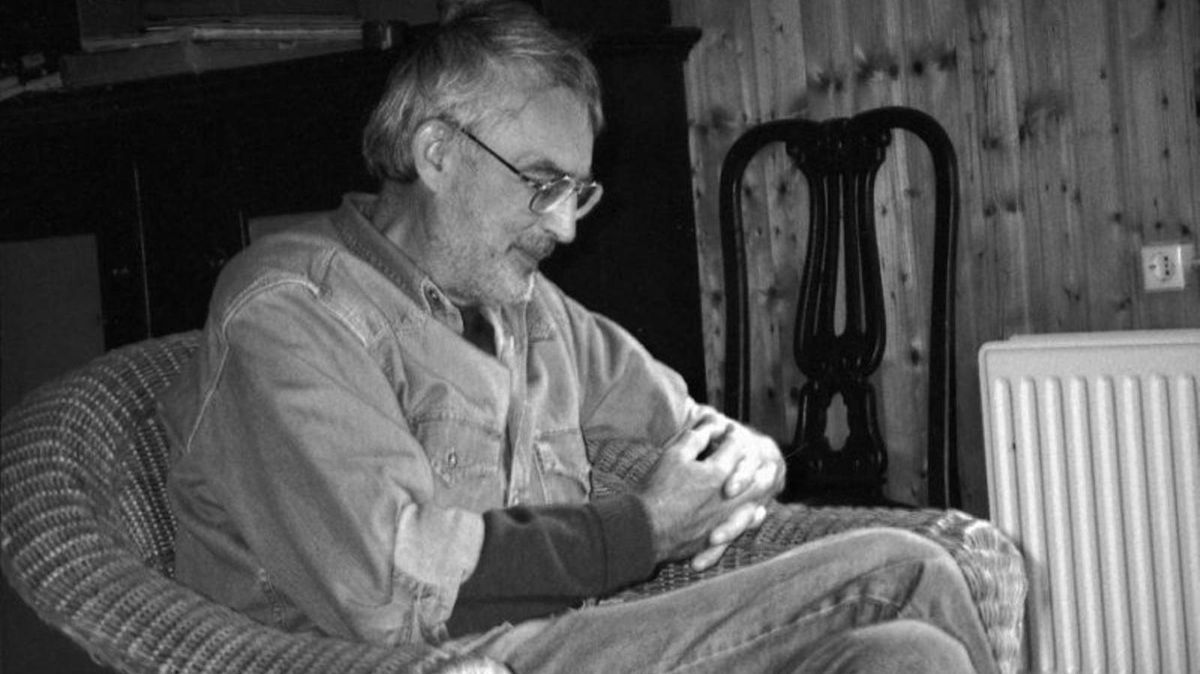

Helmut Salzinger verlieh der linken Gegenkultur der 68er eine Stimme im Feuilleton, bis er sich als "Gärtner im Dschungel" auf seine "Head Farm" in Odisheim zurückzog. Vor 25 Jahren, am 3. Dezember 1993, starb der Schriftsteller im Alter von nur 58 Jahren.

Bereits Ende der 1960er-Jahre war der in Essen geborene Stadtmensch Helmut Salzinger von Hamburg aufs Land gezogen, genauer nach Odisheim, wo er mit seiner Freundin und späteren Ehefrau, der Künstlerin Mo, den Rest seines Lebens verbrachte. Hier wandelte er sich allmählich vom hochsensiblen Kulturkritiker und Poptheoretiker mit revolutionärer Haltung zum desillusionierten Radikalökologen.

Das Gehöft in der platten Marsch- und Moorgegend wurde zu seinem Refugium, dem Rückzugsort, aber auch zu einem kulturellen Nukleus, der Literaten, Künstler und Philosophen der alternativen Szene anzog. Der "Head Farm" entsprang der gleichnamige Verlag mit der Literaturzeitschrift "Falk" und einer Reihe seiner Gedichtbände.

Der radikale Rückzug aus dem großstädtischen Kulturbetrieb ins Sietländer Bauernhaus war allerdings kein Ausklinken aus der Welt, keine Landei-Romantik, sondern eine Metamorphose hin zu einer überzeugten ökologischen Lebensweise. Drei Bücher, "Ohne Menschen" (1988), "Der Gärtner im Dschungel" (1992) und "Moor" (posthum 1996 erschienen) entstanden in dieser Zeit.

Sie feierten die Weltabgewandtheit, den Konsum-Verzicht, unterlegt mit scharfsinniger Zivilisationskritik.

Angefangen hatte der promovierte Germanist Helmut Salzinger als Rezensent und Musikkritiker, der unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Rundschau, den "Spiegel" und die "Zeit" schrieb, und das Genre des Popjournalisten - zumindest in Deutschland - fast im Alleingang neu erfand. Sein Buch "Rock Power oder Wie musikalisch ist die Revolution?" (1972) zählt zu den ersten wesentlichen Büchern zum Thema Popkultur im deutschen Sprachraum.

Mit seinen Rezensionen und Plattenbesprechungen für das Hamburger Musikmagazin "Sounds" unter dem Pseudonym "Jonas Überohr" ab den 1970er-Jahren avancierte Salzinger quasi zum Übervater der Popkritik. Er galt als die Instanz in Sachen Rockmusik und Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Er gab der Popkultur eine an Philosophen wie Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Karl Marx geschulte Sprache und intellektuelle Schärfe. In seinen Texten verschmolzen Pop- und Protestkultur, Literaturkritik, Philosophie und politische Leidenschaft. Deutliche Kritik an dem zur industriellen Massenkultur gewordenen Rockmusikbusiness paarte sich mit melancholisch-romantischem Utopismus, dem winzigen Stück Hoffnung, dass die Träume der Alternativkultur der 60er-Jahre vielleicht doch keine Illusion waren.

Salzinger sympathisierte offen mit der Studentenbewegung, aber auch mit der psychedelischen Hippiekultur, die der orthodoxen Linken suspekt war. Und er wahrte früh Distanz zu all dem, was später bewaffneter Kampf genannt werden sollte. Statt dessen tat er es seinen musikalischen Hippie-Vorbildern Grateful Dead und Jefferson Airplane nach und zog in die Landkommune nach Odisheim, deren andere Bewohner er allerdings bald hinauswarf, weil er sie für schmarotzende Egomanen hielt. Gegenkultur war für ihn ab da Geschichte. Auch seine Laufbahn als Kritiker war, zumindest, was die bürgerlichen Blätter betraf, zu diesem Zeitpunkt jäh beendet.

Als Abgesang seines Pseudonyms "Jonas Überohr" veröffentlichte Salzinger 1981 in "Sounds" eine harsche Kritik an der Generation der selbstbezogenen "jungen Achtziger" und zugleich ein Bekenntnis zur Ökologie und zum einfachen Leben. Seine letzten Lebensjahre widmete er der Lyrik und seiner radikalökologischen Weltsicht. Zugleich bot er Schriftstellern und Künstlern wie Hadayatullah Hübsch, Theo Köppen oder Klaus Modick auf seiner "Head Farm" einen Ort zum Austausch und zur Arbeit.

Gesundheitlich ging es mit Helmut Salzinger in dieser Zeit bergab. Er litt an der Zuckerkrankheit und musste zweimal pro Woche zur Blutreinigung nach Cuxhaven gefahren werden, bis ihm ein Blutaustauschgerät zur Verfügung gestellt wurde. Nach langem Leiden starb der "Head-Farmer" 1993.

Seine Frau Mo verließ einige Jahre nach Salzingers Tod Odisheim und starb 2001 nach einem häuslichen Unfall. Das Archiv Salzingers wird heute von dem Verleger Peter Engstler gepflegt.

Erinnerungen an Helmut Salzinger:

Der aus Bremen stammende Journalist und Schriftsteller Helmut Höge (Jahrgang 1947), der unter anderem für die tageszeitung schreibt, lernte den Schriftsteller und Kleinverleger Helmut Salzinger in den 1970er-Jahren kennen. Unter dem Pseudonym Jonas Überohr schrieb Salzinger damals Kolumnen für die Hamburger Musikzeitschrift "Sounds". An einen Besuch auf Salzingers Anwesen in der Gemeinde Odisheim hat Höge noch lebhafte Erinnerungen: "Einmal besuchte ich Mo und Helmut Salzinger in Odisheim. Wir saßen in der Küche und tranken Tee. Zwischendurch zeigte er mir den Garten. Danach bekam ich fast regelmäßig seine selbst kopierte Literaturzeitschrift Falk zugeschickt. Einige Male fungierte ich als Zwischenträger für einen taz-Artikel von ihm. (...) Helmut Salzinger durchstöberte die Zeitung nach Spuren des alltäglichen urbanen Wahnsinns, verfolgte den Vogelflug vom Garten aus, rauchte Haschisch, las Thoreau, Castaneda, Pirsig und dachte sich das handelnde Subjekt weg - in drei Büchern, die ‘Ohne Menschen', ‘Gärtner im Dschungel' und ‘Moor' hießen. Helmut Salzinger blieb dabei - und versuchte, die Landkommunenbewegung praktisch und literarisch bis zu seinem Tod zu vertiefen." (man)