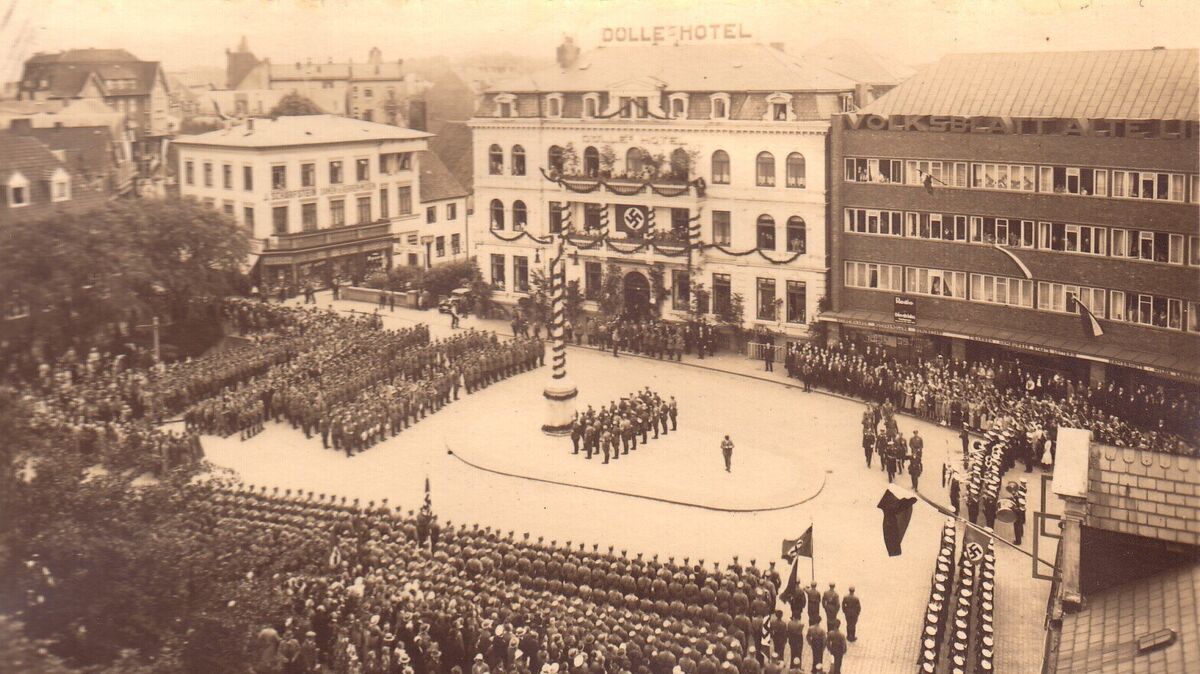

Aufstieg der Nationalsozialisten im Kreis Cuxhaven: "Was trieb die Menschen an?"

Mit 1424 Seiten ist es ein Monumentalwerk, dennoch war die erste Auflage nach sechs Wochen ausverkauft. Wie konnte der Aufstieg der NSDAP auch hier, zwischen Land und Meer, gelingen? Am Montag berichtet der Autor darüber im Landkreis Cuxhaven.

Doch bevor er am Montag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in die Seelandhallen Otterndorf kommt, hat sich unsere Redaktion eingehend mit dem Wissenschaftler Dr. Henning K. Müller unterhalten, der mit seinem Buch "Die Völkische Bewegung und der Aufstieg des Nationalsozialismus im Elbe-Weser-Raum (1918-1933) - Organisationen, Netzwerke, Biografien und Aktivitäten der Wegbereiter des "Dritten Reichs" auch ein beeindruckendes Nachschlagewerk vorgestellt hat.

Zur Einstimmung:

Dr. Henning K. Müller (46) lebt mit Frau und drei Kindern auf einem ländlichen Gehöft in Ober Ochtenhausen (Landkreis Rotenburg/Wümme), wo er sich stark ehrenamtlich engagiert und die Familie ökologische Landwirtschaft im Nebenerwerb betreibt.

Müller ist seit über zehn Jahren im Kreisarchiv Rotenburg (Dienstort Bremervörde) hauptberuflich tätig und hat bereits zahlreiche Arbeiten geschrieben.

Das Buch "Die Völkische Bewegung und der Aufstieg des Nationalsozialismus im Elbe-Weser-Raum (1918-1933) - Organisationen, Netzwerke, Biografien und Aktivitäten der Wegbereiter des "Dritten Reichs" ist in der Schriftenreihe des Landschaftsverbands Stade (Band 60) erschienen und kostet 48 Euro.

Als Auftakt für das Themenjahr "Demokratieförderung & Erinnerungskultur" des Landkreises Cuxhaven kommt Müller am kommenden Montag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in die Seelandhallen Otterndorf. Um Anmeldungen per E-Mail wird gebeten: j.kuhnt@landkreis-cuxhaven.de. Der Eintritt ist frei.

Herr Müller, was hat sie bewogen, dieses Thema zu wählen und wie ist es zu diesem Ausmaß gekommen, denn es handelt sich ja auch um ein beeindruckendes Nachschlagewerk?

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Geschichte in Oldenburg habe ich mich in meiner Magisterarbeit bereits mit der Radikalisierung der Landbevölkerung im Regierungsbezirk Stade auseinandergesetzt. Meine damalige Professorin hatte angeregt, dieselbe Thematik als Dissertationsprojekt für den Oldenburger Raum zu untersuchen, aber es zog mich zurück in die Heimat. Der Zufall wollte es, dass der Landschaftsverband Stade auf meine Arbeit aufmerksam wurde und mein späterer Doktorvater Prof. Dr. Norbert Fischer von der Uni Hamburg mit der Frage auf mich zukam, ob ich für ein Buchprojekt des Landschaftsverbands die Zeit der Weimarer Republik bearbeiten wolle. Die Langfassung sollte ich zuvor als Dissertation einreichen. Anfangs war es überhaupt nicht absehbar, wie umfangreich letztlich die Studie werden würde, denn nach und nach konnte ich neue Quellen ausfindig machen, die ich möglichst umfassend mit einbinden wollte. Allein die Arbeit am Personen- und Ortsregister hat am Ende noch mal Monate gedauert. Aber diese Mühen haben sie wirklich gelohnt, denn dadurch kann man das Buch wie ein Nachschlagewerk nutzen.

Wie lange haben Sie insgesamt an Ihrem Werk gearbeitet?

Das gesamte Projekt hat sich über 14 Jahre erstreckt, natürlich nicht pausenlos, aber doch häufig abends und nachts und in jeder freien Stunde, zuletzt draußen im Gartenhäuschen. Ich habe die Arbeit 2023 an der Uni eingereicht, die mündliche Verteidigung fand fast ein Jahr später statt. Man ist dann doch auch ein bisschen getrieben, das habe ich in der ersten Zeit nach der Abgabe gemerkt.

Woher wussten Sie, was Sie in den über 70 von Ihnen angesteuerten Archiven erwartet?

Natürlich sind die Archive die ersten Anlaufstellen. Nur selten konnte man noch vor Jahren eine Auflistung der Aktenbestände online einsehen, um sich einen groben Überblick zu verschaffen. Auch heute können das längst nicht alle Archive bieten. Man fragt dort also an: Was könnte da sein? Viele Aktentitel klingen vielversprechend und manchmal ist man am Ende des Tages enttäuscht. Von anderen Akten wiederum, bei denen man mit wenig gerechnet hat, ist man dann hellauf begeistert. Es ist eine Puzzle- und Detektivarbeit. Man lernt immer mehr Personen kennen, die hier und da wieder als Akteure auftreten. Am Ende umfassten meine Dateien allein dazu mehrere tausend Personen.

Auf welche Materialien konnten sie sich stützen?

Politische Lageberichte sind sehr gut überliefert. Ich habe zudem so gut wie alle Jahrgänge der Tageszeitungen zwischen 1918 und 1933 gesichtet. Das war super mühselig, zumal diese oft nur mikroverfilmt vorlagen, was sehr anstrengend zu lesen ist. Faustregel war ein Zeitungsjahrgang pro Tag. Da war man froh, wenn an manchen Orten - wie Bederkesa etwa - damals nur an drei Tagen pro Woche eine Zeitung erschien, was die Recherche ein wenig verkürzte. Zeitungen berichteten durchweg über politische Veranstaltungen. Mit den Namen, auf die ich stieß, konnte ich - vor allem im Bundesarchiv - weiterarbeiten. Die NSDAP-Mitgliederkartei gab Auskunft: Wer ist wann eingetreten und in welcher Ortsgruppe der NSDAP waren sie organisiert?

Viele Akten informieren dort auch über interne Parteivorgänge, in denen natürlich der eigene Verdienst für die Partei gerühmt wurde. Das wird dann in den im Landesarchiv Stade vorliegenden Entnazifizierungsakten deutlich anders dargestellt. Wenn man da zwei Lebensläufe nebeneinander legt, hat sich nach dem Krieg schon einiges verändert. Parteizugehörigkeit und Taten wurden als harmlos dargestellt. Da wundert man sich schon, mit welcher Leichtigkeit auch höhere Parteifunktionäre diese Verfahren ohne größere Sanktionen durchlaufen haben.

Sie sind bei ihren Recherchen auf Episoden gestoßen, die hier bisher völlig unbekannt waren. Im November 1931 stürmten etwa 20 Schüler aus dem Gymnasium für Jungen in Cuxhaven das Pressehaus der Zeitung "Alte Liebe" am Kaemmererplatz, um Druck auf den Redakteur Wilhelm Heidsiek (der 1944 im KZ Neuengamme ermordet wurde) auszuüben, nachdem dieser über die Propaganda-Aktivitäten des sehr regen NS-Schülerverbands berichtet hatte. Was wissen Sie darüber?

Der Bericht hierüber war ein Zufallsfund im Staatsarchiv Hamburg. Es war sehr genau überliefert, vor allem auch die Familienverhältnisse der Täter: Sohn des Rechtsanwalts, Sohn des Zahnarztes, Sohn des Gerichtsvollziehers, Sohn des Landrats, Sohn des Kaufmanns und so weiter. Die waren ja alle gut sozialisiert und kamen nicht aus problematischen Verhältnissen, sondern aus Familien, die die damalige Krise nicht ganz so hart getroffen haben konnte. Mich hat oft gewundert, wie jung die ersten Protagonisten waren und mit welchem Eifer sie dabei waren.

Wodurch wurde die öffentliche Meinung geprägt?

Viele, die sich radikalisierten, hatten eine hohe Schulbildung genossen, es waren keine stupiden Menschen. Sie hatten oft zuvor die Heimat für ihre Ausbildung verlassen, waren teilweise sogar im Ausland gewesen und hatten viel erlebt. Nun die Hyperinflation von 1922/23. Die Ersparnisse waren verloren, sodass die Kinder kein Studium beginnen konnten oder dieses abbrechen mussten. Das hat auch etwas mit den Menschen gemacht, es bedeutete einen Makel in ihrer gesellschaftlichen Stellung. Das galt auch für viele Beamte, deren Stellen gestrichen wurden. Die Loyalität gegenüber dem Staat wurde verbittert infrage gestellt. Vielfach waren sie natürlich auch geprägt von den Erlebnissen während des Ersten Weltkriegs, sei es beispielsweise direkt als Frontkämpfer und späterer Freikorpskämpfer oder als Sohn, der seinen Vater im Kriege verlor.

Was waren Ihre Aha-Erlebnisse bei der Forschungsarbeit?

Mich haben die Biografien der Menschen immer besonders interessiert. Dabei ging es gar nicht um die hohen Parteifunktionäre. Es war spannend, zu erfahren: Was hat die Menschen überhaupt bewogen, da mitzumachen und mit welchem Eifer? Es gab Parteiredner, die gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, Kost und Logis von einem Dorf ins andere gezogen sind und so ihren Lebensunterhalt bestritten. So verbreitete sich das Gedankengut. War es gelungen, eine gesellschaftlich einflussreiche Person zu gewinnen, war es ein Leichtes, den ganzen Ort der Partei zuzuführen. Ein gutes Beispiel: Pastor Hahn in Elmlohe. Nachdem die NSDAP dort 1928 nicht eine Stimme erhalten hatte, erreichte sie nur zwei Jahre schon einen Stimmenanteil von 87 Prozent.

Wie erklären Sie sich die sofort spürbare Radikalität und Übergriffigkeit?

Es gab eine Radikalisierung nach rechts und nach links. Viele konnten sich mit den etablierten Parteien, die oftmals Honoratiorenparteien waren, nicht mehr identifizieren. Der NSDAP gelang es, sich als jung und dynamisch darzustellen, mit viel Aktionismus und großen Propagandamaßnahmen vor allem auch zwischen den Wahlkämpfen. Die Partei konnte in die entlegensten Dörfer vorstoßen. Oft hat zur Gründung einer Ortsgruppe eine einzige Versammlung ausgereicht. Dies bildete wiederum die Basis für das Vordringen in die weitere Umgebung. Auffallend und ähnlich wie heute ging es um Emotionen mit dem Vorwand, Perspektiven und Hoffnung zu schaffen. Viele Höfe auf dem Land waren tief verschuldet, vor allem in den 30er-Jahren, als der Staat auch noch Steuerschulden eintreiben wollte. Das erzeugte eine tiefe Abneigung und Hass gegen den Staat. In den Städten wie Cuxhaven hatte die Arbeitslosigkeit unterdessen eine Verelendung ausgelöst, die wir uns heute in unserem Sozialstaat nicht mehr vorstellen können. Man war völlig perspektivlos. Dazu kam: Die Politik war völlig unstetig, nach all den Regierungswechseln war das Vertrauen verloren. Außerdem hatte sich eine tiefe Abneigung gegen die Politiker und Parteien entwickelt, die nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg dem Versailler Vertrag zugestimmt hatten, der Deutschland hohe Reparationszahlungen auferlegte. Man hatte Hoffnung, dass nun alles besser wird. Das wird auch immer wieder in den Entnazifizierungsakten angeführt.

Welche Rolle spielten die Medien?

Viele bürgerliche Zeitungen haben sich zum Ende der Weimarer Zeit auch radikalisiert. Oftmals wurden aber Berichte der Parteien - egal welcher Couleur - 1:1 abgedruckt. Viele Verleger wollten sich neutral verhalten, um keine Leser zu verlieren, außerdem brauchten sie die amtlichen Bekanntmachungen als wichtige Einnahmequelle. Die NSDAP baute ab 1928 ihre eigene Zeitung auf. Der Antisemitismus war standardmäßig immer mit dabei, aber auch eine gewisse Selbstregulation aus der Angst vor einem erneuten Parteiverbot. Parteimitglieder wurden in der Zeit auch zur Mäßigung in der Öffentlichkeit aufgerufen, um ein Verbot abzuwenden. Das wäre vielleicht gerade noch der Wendepunkt gewesen. Das Land Preußen hat ein solches Verbot angestrebt.

Wie erleben Sie die Resonanz auf Ihr Buch?

Mit so einer großen Resonanz hätte ich nie gerechnet. Ich werde von vielen Personen angesprochen, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie sich das Buch kaufen. Noch vor Weihnachten ist bereits nachgedruckt worden. Überhaupt bin ich dem Landschaftsverband Stade als Verleger und Förderer des Buches sehr dankbar.

Erreichen Sie viele Einladungen zu Vorträgen?

Ja, und als eine der ersten hat mich Julia Kuhnt vom Archiv des Landkreises Cuxhaven angesprochen. Ich freue mich sehr, zum Auftakt dieses wunderbaren Themenjahres sprechen zu können. Ich bekomme sehr viele Anfragen und mehrere hundert Zuhörer haben meine Vorträge bereits besucht. Natürlich bemühe ich mich, in jedem Ort Beispiele aus der eigenen Umgebung auszuwählen, was sehr aufmerksam aufgenommen wird. Hinterher kommt es meist zu intensiven Gesprächen.

Auch mit der Frage, ob Geschichte sich wiederholen kann?

In dieser hochpolitischen und hochbrisanten Zeit ist die Frage nach Parallelen zu heute an der Tagesordnung. Damals wie heute sollen Fakten als Lügen verkauft werden und umgekehrt, damals wie heute wird mit Emotionen gespielt und das Rationale verdrängt. Dennoch waren die Voraussetzungen damals anders: Statt Massenarbeitslosigkeit haben wir heute vielfach einen Fachkräftemangel und in vielen Regionen annähernd eine Vollbeschäftigung und wir leben unter anderem in einem deutlich stärkeren Sozialstaat, wir leben also unter völlig anderen Bedingungen.

War dies ein Projekt, das man nur einmal im Leben angeht, oder planen Sie schon Neues?

Natürlich wird die Frage nach einer Fortsetzung für die NS-Zeit gestellt. Das würde mich natürlich sehr reizen, aber nebenberuflich ist so etwas sicher nicht mehr möglich. Ich habe jedoch Ideen für kleinere Nachfolgeprojekte im Kopf. Eines wäre vielleicht ein Handbuch über die Biografien der Kreisleiter im damaligen Gau Ost-Hannover der NSDAP. Unterlagen zu über 100 Personen habe ich bereits gesammelt...