Vor 50 Jahren: Neun Tage Feuersbrunst in der Heide - Hilfe kam auch aus Cuxhaven

Der bislang größte Wald- und Heidebrand Deutschland trug sich 1975 in Niedersachsen zu. Er zog ein bis heute wirksames Maßnahmenpaket nach sich. Wie sich der Waldbrandschutz auch in Stadt und Kreis Cuxhaven verändert hat.

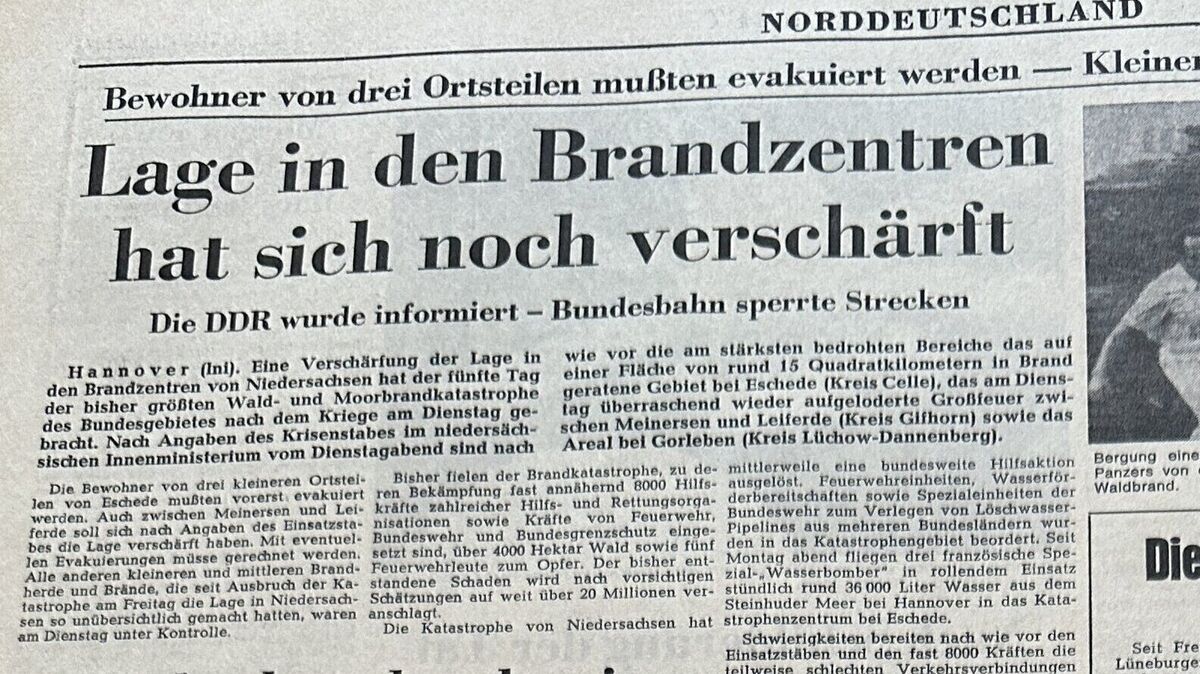

Im Sommer 1975, vor 50 Jahren, ereignete sich in Niedersachsen Deutschlands bis heute schwerste Waldbrandkatastrophe. Bei glühender Hitze, staubtrockenem Boden und starkem Wind fraßen sich die Flammen neun Tage lang durch die Lüneburger Heide und das Wendland.

Auch in Stadt und Kreis Cuxhaven beherrschte das Thema die Schlagzeilen. Über 120 Helfer aus Hadeln und der Stadt Cuxhaven wurden ins Brandgebiet beordert. Die Wucht der Ereignisse überforderte Behörden und Rettungskräfte. Sieben Menschen starben, darunter fünf von einer Feuerwalze überrollte Feuerwehrleute. Die Lehren, die aus dieser Katastrophe gezogen wurden, haben Auswirkungen bis heute.

Jobst Böttger, Pressesprecher Nord-Ost der Niedersächsischen Landesforsten (NLF): "Nach dem verheerenden Feuer 1975 wurden in weiten Teilen Brandschutzschneisen - oft aus Lärche oder Eiche - in die Bestände eingebracht. Sie verlaufen in einer oder mehreren Baumreihen neben den Wegen, um das Überspringen des Kronenfeuers verhindern. Bodenfeuer werden häufig schon durch breite Sandwege aufgehalten."

Das Anfang der 90er-Jahre bei den NLF begonnene Waldbau-Programm "LÖWE" (Langfristig ökologische Waldentwicklung) sehe außerdem die Umwandlung in zukunftssichere Mischwälder vor; Laubholz solle in alle Waldflächen eingebracht werden, denn das Waldinnenklima in Laubwäldern sei wesentlich kühler und feuchter als etwa in einem reinen Kiefernwald. Auch dies mindere das Waldbrandrisiko.

Überwachung mit Kameras und Flugzeugen

Weiterhin spielten Prävention und Überwachung eine große Rolle: Die Waldbrandüberwachungszentrale in Lüneburg überwache Ost-Niedersachsen mit Hochleistungskameras; der Feuerwehr-Flugdienst des Landes überfliege ab einer flächigen Waldbrandstufe 4 mit zwei Maschinen von Lüneburg und Hildesheim aus das Land und unterstütze die Feuerwehren am Boden. Das gute Netz an befahrbaren Waldwegen werde im Brandfall extrem wichtig, um Einsatzkräfte zu den Einsatzorten zu bringen. Die zu Waldbrandbeauftragten ernannten Försterinnen und Förster unterstützten durch ihre Ortskenntnis.

Jobst Böttger: "Der Klimawandel wird sich gemäß aller Vorhersagemodelle noch verschärfen. Alle meteorologischen Parameter unterliegen diesem Wandel. Klimaextreme werden zunehmen." Durch Trockenstress und Trockenperioden werde auch die Waldbrandgefahr steigen.

Besonderheiten in den Cuxhavener Küstenheiden

Für die DBU Naturerbe GmbH beurteilt Pressesprecherin Katja Behrendt die Lage im Naturschutzgebiet Cuxhavener Küstenheiden: Hier seien in der Vergangenheit Jahresniederschläge von über 1000 Millimetern registriert worden. Grundsätzlich herrsche aufgrund der Küstennähe im Gelände eine eher feuchte Witterung, was das Waldbrandrisiko verringere. Zudem senke auch die Vegetation in den Küstenheiden das Risiko für unkontrollierbare Waldbrände. "Es muss aber aktuell aufgrund der sehr geringen Frühjahrsniederschläge von einer erhöhten Gefährdungslage ausgegangen werden. Die Altgrasbestände/trockenen Heiden sind besonders gefährdet."

In der Mitte des ehemaligen Truppenübungsplatzes befinde sich ein großes offenes Areal. Der Wald verlaufe eher schlauchweise um das Offenland herum. Die Waldflächen seien somit von innen und außen gut zu erreichen, was eine mögliche Brandbekämpfung ebenso erleichtere wie das ausgebaute Wegenetz. So erübrige sich hier die Anlage weiterer Schutzstreifen. Zudem könne das Gebiet schnell durch die Feuerwehren der umliegenden Dörfer erreicht werden, um ein Feuer frühzeitig aufzuhalten. Die vielen Erholungssuchenden auf der Fläche könnten helfen, Brandherde zeitnah zu melden.

Zisternen werden regelmäßig kontrolliert

Zisternen und Wasserbecken wie das der ehemaligen Panzerwaschanlage gewährleisteten die Löschwasserversorgung. "Die Zisternen werden regelmäßig durch die Freiwilligen Feuerwehren überprüft. Sie sind einsatzbereit. Ansonsten befinden sich auch Hydranten angrenzend an die Liegenschaft (Kasernengelände, Katastrophenschutz ...), erklärt die Sprecherin. Die örtlichen Mitarbeiter der Bundesforst hielten Kontakt zu den Freiwilligen Feuerwehren und unterstützten Waldbrandübungen, Ein- und Unterweisungen.

Auch Katja Behrendt weist auf die Bedeutung des Umbaus zu naturnahen Laubmischwäldern hin. Der bereits sichtbare Effekt: Der Anteil an Nadelstreu am Boden reduziere sich; generell sei Laubholz brandanfällig als Nadelholz. Selbst die zu Zeiten der militärischen Nutzung angepflanzte Spätblühende Traubenkirschen (wenngleich als Neophyt = ortsfremde invasive Art naturschutzfachlich bedenklich) mildere die Waldbrandgefahr.

Gefahren zu reduzieren, liege auch in der Verantwortlichkeit der Menschen: "Die Hauptursache für Waldbrände ist laut Umweltbundesamt menschliches Handeln." Ein - ohnehin verbotenes - Entfachen eines Lagerfeuers oder das Wegwerfen eines einzigen Zigarettenstummels könnten dramatische Folgen nach sich ziehen. Autos sollten nur auf ausgewiesenen Parkplätzen und nicht auf trockenem Gras abgestellt werden. Rauchentwicklung solle umgehend der Feuerwehr gemeldet werden.

Grundsätzlich seien die Heideflächen in der Mitte brandgefährdeter als der Wald. "Ein Heidebrand wäre naturschutzfachlich für die Pflanzen durchaus gut, da sie sich dadurch verjüngen. Ein kontrollierter Heidebrand ist eine anerkannte Pflegemaßnahme für diesen Lebensraum. Von den Rändern der Koppeln und Heideflächen könnte gut und schnell gelöscht werden. Es gibt keine direkte Wohnbebauung, die durch einen Heidebrand gefährdet wäre", erklärt Katja Behrendt.

Grundsätzlich werde das Thema Prophylaxe bei der DBU Naturerbe sehr groß geschrieben, versichert sie: "Der Schutz der Bevölkerung geht vor."