des Museums „Windstärke 10“ in Cuxhaven

10

immer wieder ehemalige Hochseefischer

kennengelernt, die genau

auf diese Werbeanzeige hin als Matrosen

auf einem Fangschiff anheuerten.

So ist der Slogan denn auch der perfekte

Titel für eine Ausstellung über

die Geschichte der Hochseefischerei

ab den 1960er-Jahren, die vom 27.

Februar an in „Windstärke 10“ zu sehen

ist. Die Crews der Fangschiffe der

1960er- und 1970er-Jahre stehen auch

im Zentrum der Schau, die spannende

Einblicke in die Entwicklung dieses

für Cuxhaven extrem wichtigen

Wirtschaftszweigs gewährt.

Das Jahr 1960 markiert für die Cuxhavener

Fischerei den Beginn einer

neuen Ära. Mit dem Fischereimotorschiff

„Hessen“ wurde erstmals ein

sogenannter Heckfänger mit Heimathafen

Cuxhaven in Dienst gestellt.

Bis dahin war die Hochseefischerei

von den Dampfern geprägt gewesen,

die vor allem unter der norwegischen

und isländischen Küste auf Fang gingen

und die Fische auf Eis kühl gehalten

anlandeten. Aber schon Ende

der 1950er-Jahre hatte sich die Überfischung

der traditionellen Fanggründe

durch einen deutlichen Rückgang

der Fangmengen bemerkbar gemacht.

Damit wurde eine regionale Ausdehnung

auf weiter entfernt liegende Gebiete

nötig. Dies erforderte einen neuen

Schiffstyp, der größer, schneller

und vor allem in der Lage war, zumindest

einen Teil des Fangs gleich an

Bord tiefzufrieren und damit die Zeit

auf See zu verlängern. Schiffe wie die

„Hessen“ zogen ihr Netz auch nicht

mehr wie bisher über die Schiffsseite

an Bord, sondern über eine Art Rutsche

am Heck.

Schnell entwickelten sich die Heckfänger

zu schwimmenden Fabriken,

auf denen der gefangene Fisch auf einem

eigenen Deck maschinell filetiert

wurde. Zu Blöcken tiefgefroren konnten

die Filets während der bis zu drei

Monate dauernden Fangreise in einem

perfekten Zustand gehalten werden.

Gleichzeitige Verbesserungen von

Fischortung und Fangtechnik ließen

die Heckfänger zu extrem effektiven

Fangschiffen werden. Maßstäbe setzte

dabei vor allem die von der Reederei

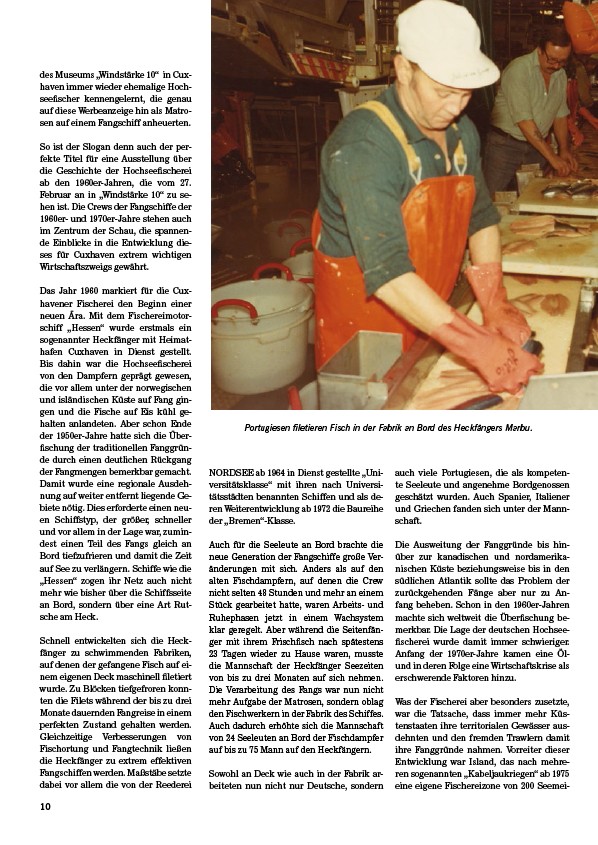

Portugiesen filetieren Fisch in der Fabrik an Bord des Heckfängers Marbu.

NORDSEE ab 1964 in Dienst gestellte „Universitätsklasse“

mit ihren nach Universitätsstädten

benannten Schiffen und als deren

Weiterentwicklung ab 1972 die Baureihe

der „Bremen“-Klasse.

Auch für die Seeleute an Bord brachte die

neue Generation der Fangschiffe große Veränderungen

mit sich. Anders als auf den

alten Fischdampfern, auf denen die Crew

nicht selten 48 Stunden und mehr an einem

Stück gearbeitet hatte, waren Arbeits- und

Ruhephasen jetzt in einem Wachsystem

klar geregelt. Aber während die Seitenfänger

mit ihrem Frischfisch nach spätestens

23 Tagen wieder zu Hause waren, musste

die Mannschaft der Heckfänger Seezeiten

von bis zu drei Monaten auf sich nehmen.

Die Verarbeitung des Fangs war nun nicht

mehr Aufgabe der Matrosen, sondern oblag

den Fischwerkern in der Fabrik des Schiffes.

Auch dadurch erhöhte sich die Mannschaft

von 24 Seeleuten an Bord der Fischdampfer

auf bis zu 75 Mann auf den Heckfängern.

Sowohl an Deck wie auch in der Fabrik arbeiteten

nun nicht nur Deutsche, sondern

auch viele Portugiesen, die als kompetente

Seeleute und angenehme Bordgenossen

geschätzt wurden. Auch Spanier, Italiener

und Griechen fanden sich unter der Mannschaft.

Die Ausweitung der Fanggründe bis hinüber

zur kanadischen und nordamerikanischen

Küste beziehungsweise bis in den

südlichen Atlantik sollte das Problem der

zurückgehenden Fänge aber nur zu Anfang

beheben. Schon in den 1960er-Jahren

machte sich weltweit die Überfischung bemerkbar.

Die Lage der deutschen Hochseefischerei

wurde damit immer schwieriger.

Anfang der 1970er-Jahre kamen eine Öl-

und in deren Folge eine Wirtschaftskrise als

erschwerende Faktoren hinzu.

Was der Fischerei aber besonders zusetzte,

war die Tatsache, dass immer mehr Küstenstaaten

ihre territorialen Gewässer ausdehnten

und den fremden Trawlern damit

ihre Fanggründe nahmen. Vorreiter dieser

Entwicklung war Island, das nach mehreren

sogenannten „Kabeljaukriegen“ ab 1975

eine eigene Fischereizone von 200 Seemei-