Der Hafen Freiburg/Elbe hat seine großen Zeiten

hinter sich und ist einen Besuch wert.

„Anno dunnemals“

Hauptumschlagplatz

für Waren

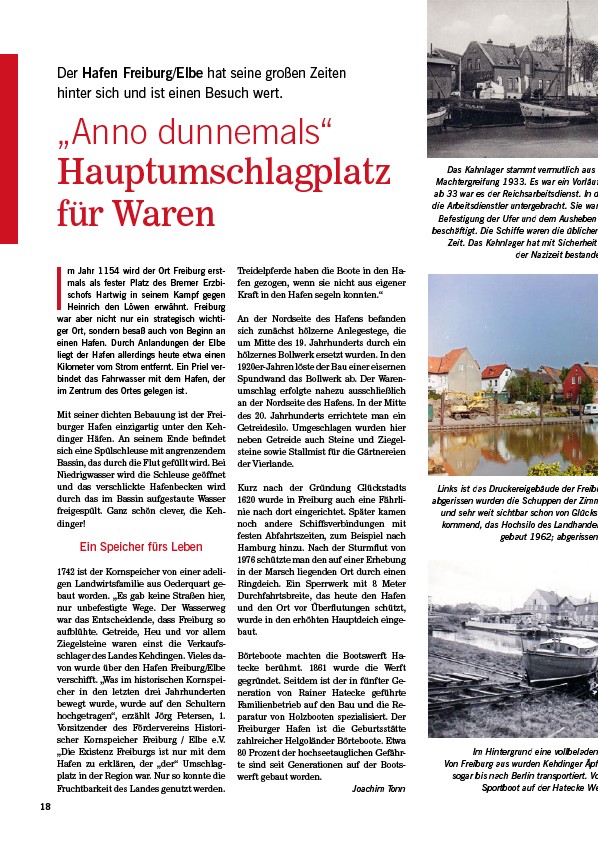

Das Kahnlager stammt vermutlich aus Machtergreifung 1933. Es war ein Vorläufer ab 33 war es der Reichsarbeitsdienst. In diesem die Arbeitsdienstler untergebracht. Sie waren Befestigung der Ufer und dem Ausheben beschäftigt. Die Schiffe waren die üblichen Zeit. Das Kahnlager hat mit Sicherheit der Nazizeit bestanden.

Im Jahr 1154 wird der Ort Freiburg erstmals

18

als fester Platz des Bremer Erzbischofs

Hartwig in seinem Kampf gegen

Heinrich den Löwen erwähnt. Freiburg

war aber nicht nur ein strategisch wichtiger

Ort, sondern besaß auch von Beginn an

einen Hafen. Durch Anlandungen der Elbe

liegt der Hafen allerdings heute etwa einen

Kilometer vom Strom entfernt. Ein Priel verbindet

das Fahrwasser mit dem Hafen, der

im Zentrum des Ortes gelegen ist.

Mit seiner dichten Bebauung ist der Freiburger

Hafen einzigartig unter den Kehdinger

Häfen. An seinem Ende befindet

sich eine Spülschleuse mit angrenzendem

Bassin, das durch die Flut gefüllt wird. Bei

Niedrigwasser wird die Schleuse geöffnet

und das verschlickte Hafenbecken wird

durch das im Bassin aufgestaute Wasser

freigespült. Ganz schön clever, die Kehdinger!

Ein Speicher fürs Leben

1742 ist der Kornspeicher von einer adeligen

Landwirtsfamilie aus Oederquart gebaut

worden. „Es gab keine Straßen hier,

nur unbefestigte Wege. Der Wasserweg

war das Entscheidende, dass Freiburg so

aufblühte. Getreide, Heu und vor allem

Ziegelsteine waren einst die Verkaufsschlager

des Landes Kehdingen. Vieles davon

wurde über den Hafen Freiburg/Elbe

verschifft. „Was im historischen Kornspeicher

in den letzten drei Jahrhunderten

bewegt wurde, wurde auf den Schultern

hochgetragen“, erzählt Jörg Petersen, 1.

Vorsitzender des Fördervereins Historischer

Kornspeicher Freiburg / Elbe e.V.

„Die Existenz Freiburgs ist nur mit dem

Hafen zu erklären, der „der“ Umschlagplatz

in der Region war. Nur so konnte die

Fruchtbarkeit des Landes genutzt werden.

Treidelpferde haben die Boote in den Hafen

gezogen, wenn sie nicht aus eigener

Kraft in den Hafen segeln konnten.“

An der Nordseite des Hafens befanden

sich zunächst hölzerne Anlegestege, die

um Mitte des 19. Jahrhunderts durch ein

hölzernes Bollwerk ersetzt wurden. In den

1920er-Jahren löste der Bau einer eisernen

Spundwand das Bollwerk ab. Der Warenumschlag

erfolgte nahezu ausschließlich

an der Nordseite des Hafens. In der Mitte

des 20. Jahrhunderts errichtete man ein

Getreidesilo. Umgeschlagen wurden hier

neben Getreide auch Steine und Ziegelsteine

sowie Stallmist für die Gärtnereien

der Vierlande.

Kurz nach der Gründung Glückstadts

1620 wurde in Freiburg auch eine Fährlinie

nach dort eingerichtet. Später kamen

noch andere Schiffsverbindungen mit

festen Abfahrtszeiten, zum Beispiel nach

Hamburg hinzu. Nach der Sturmflut von

1976 schützte man den auf einer Erhebung

in der Marsch liegenden Ort durch einen

Ringdeich. Ein Sperrwerk mit 8 Meter

Durchfahrtsbreite, das heute den Hafen

und den Ort vor Überflutungen schützt,

wurde in den erhöhten Hauptdeich eingebaut.

Börteboote machten die Bootswerft Hatecke

berühmt. 1861 wurde die Werft

gegründet. Seitdem ist der in fünfter Generation

von Rainer Hatecke geführte

Familienbetrieb auf den Bau und die Reparatur

von Holzbooten spezialisiert. Der

Freiburger Hafen ist die Geburtsstätte

zahlreicher Helgoländer Börteboote. Etwa

80 Prozent der hochseetauglichen Gefährte

sind seit Generationen auf der Bootswerft

gebaut worden.

Joachim Tonn

ist das Druckereigebäude der Freiburger abgerissen wurden die Schuppen der Zimmerei und sehr weit sichtbar schon von Glückstadt kommend, das Hochsilo des Landhandels gebaut 1962; abgerissen Im Hintergrund eine vollbeladene Von Freiburg aus wurden Kehdinger Äpfel sogar bis nach Berlin transportiert. Vorne Sportboot auf der Hatecke Werft Links